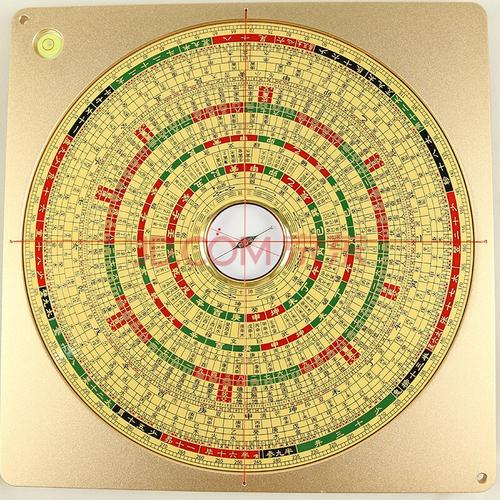

当时,人们为了方便六壬占卜,设计了一种专门的工具——六壬式盘,现代考古中多次发现这种式盘,目前保存完好的仍有七具。六壬式盘由天盘和地盘两部分构成,遵循天圆地方的原则,天盘置于地盘中央,中间设有轴心,可自由旋转。北宋时期的杨维德在其著作《景佑六壬神定经》中详细描述了制作式盘的方法:“天盘中心绘制北斗七星,指向天罡,周围依次排列十二辰或十二神将(十二月将分别为:征明、亥将、正月将;天魁、戌将、二月将;从魁、酉将、三月将;传送、申将、四月将;胜先、未将、五月将;小吉、午将、六月将;太一、巳将、七月将;天罡、辰将、八月将;太冲、卯将、九月将;功曹、寅将、十月将;大吉、丑将、十一月将;神后、子将、十二月将),象征十二个月份,外部环绕二十八宿,代表列宿。地盘刻有天干,对应五行:东方甲乙木,南方丙丁火,西方庚辛金,北方壬癸水,中央戊己土,分布在天、地、人、鬼四隅。地盘上的十二辰,象征八个方向及日出方位。杨维德所述为后世形式,比汉代更为复杂。从出土实物来看,汉代六壬式盘天盘中央绘有北斗七星,外围两圈篆文,外圈为二十八宿,内圈为十二个数字,代表十二月将。地盘分三层篆文,内层为八干四维,中层为十二支,外层为二十作宿。使用时,转动天盘,根据天盘与地盘对齐的干支时辰判断吉凶。起初,六壬式盘主要用于占卜某事日期的吉凶,后来用途逐渐扩展,也用于判断方位的吉凶,与风水术的发展密切相关。《唐六典》卷十四记载六壬术应用于九个方面,“一曰嫁娶,二曰发病,三曰历法,四曰屋子宇,五曰禄命,六曰得官,七曰祠祭,八曰发病,九曰殡葬”,其中第四和第九项肯定与风水有关。在唐代或其后,《黄帝宅经》中以阴阳八卦配天干地支,划分二十四路作为建宅依据,这是将六壬式盘应用于宅相的具体体现。书中附有阴阳二宅图并有详细说明,阳宅图如下所示。“二十四路”又称“二十四山”,即住宅四面的二十四个方位,其表示方法与司南相同。据《宅经》解释,乾、震、坎、艮以及辰属于阳位,坤、巽、离、兑以及戌属于阴位,阳位以亥为首,巳为尾,阴位以巳为首,亥为尾,所有方位均与吉凶相关,顺应者“一家获安,荣华富贵”,违背则“家破逃散,子孙绝后”。大约在晚唐时期,罗盘被发明出来,并广泛应用于风水学。卜应天《雪心赋》中有“立向辨方,应以子午针为正”的说法,后人解释子午针即为指南针。《九天玄女青囊海角经》提到:“玄女以太阳出没确定方位,夜晚以子宿分野定方位,用蚩尤制作指南,从而提高定位精度。起初有天支方所、地支方气,后来制成铜盘合局二十四向,天干辅助形成天盘,地支划分成地盘。”这段话虽带有神话色彩,但从中学到罗盘最初由天盘和地盘组成,主要刻有二十四向。总体而言,罗盘是司南与六壬式盘结合的产物,在风水师手中变得日益复杂且神秘。天盘和地盘是风水罗盘的核心部件,象征天圆地方。地盘呈正方形,中间开有凹圆;天盘为圆形,底部略凸,放置在地盘凹圆中可自由旋转,中间装有一根指南针,也叫磁针、金针。从各类风水书籍记载及实物来看,风水罗盘的结构多种多样,简单者仅两三层,复杂者多达四十余层。如罗经图分五层:第一层天池,风水师认为天池是罗经的核心,中藏金水,动态时为阳,静态时为阴;第二层先天八卦,又称内盘,所指位置适中;第三层后天八卦;第四层正针二十四位,分为阴龙和阳龙,阴龙包括亥、丑、艮、卯、巽、巳、丙、丁、未、庚、酉、辛,阳龙包括壬、子、癸、寅、甲、乙、震、午、坤、申、戌、乾;第五层七十二穿山,即六十甲子加上八天干和四维,共计七十二,对应七十二候。据王振铎先生研究,罗盘可按制造地域分为沿海和内地两大类型,前者如福建洋州、广东兴宁,后者如江苏苏州、安徽休宁等。以下以休宁所制罗经盘为例简要介绍,罗盘中的概念前文已阐述,此处不再赘述。第一层为天池,即太极。磁针位于中央,红色指向南方,黑色指向北方。

文章《罗盘八卦》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。