阴阳五行理论在西汉时期十分流行,五行术也是西汉时期处于独尊地位的一种方术。这一事实让班固看到了阴阳五行的价值,他不仅在《汉书?艺文志》里特意为五行类著作留有一席之地,记载了三十一家六百五十二卷五行类著作,而且还特设《五行志》,以《尚书?洪范》有关五行的论述为纲,依照五行与五事顺序,记载了西汉之前与五行相关的许多灾异事变,为人们认识和了解西汉之前的中国历史提供了一个独特的视角。

阴阳五行理论是从《尚书?洪范》“初一曰五行”及“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土”衍化而成的。所以,各种五行类著作不论如何演绎其理论内容,怛最基本的出发点,都是《尚书?洪范》有关五行的表述。可以说,《尚书?洪范》奠定了阴阳五行的理论基础。

班固显然是高度认同这一点,所以,他在《五行志》中幵宗明义地指出凡此六十五字(即《尚书?洪范》中“初一曰五行”一段话),皆洛书本文所谓天乃锡禹大法九章,常事所次者也,以为河图、洛书相为经纬,八卦九章相为表里。”在班固看来,阴阳五行具有特殊的意义,是观察国运盛衰的一把就开始写《春秋》。这两部书述阴阳五行之事,寻其事变缘起,皆效法《尚书?洪范?,揭示人事与天道之间的内在联系,所谓“乾坤之阴阳,效《洪范》之咎征,天人之道粲然著矣”。

阴阳五行不仅仅是一种理念,也不仅仅是构成世间万事万物的基本元素,而是承载着天人之道,反映出天人关系。若要究天人之际,循自然之道,察社会之变,观人事之由,就不能不从阴阳五行着眼着手。班固在《汉书》中特设《五行志》,正是基于对阴阳五行的这样一种认识和把握。于是,班固把西汉之前发生的重要事变都和阴阳五行联系在一起,并引用董仲舒和刘向、刘歆父子等人的解释,表明自己对这些异常事件的态度。譬如汉武帝太初元年(前104年)十一月乙酉,未央宫柏梁台发生大火,新建成不久的柏梁台付之一炬。在此之前,曾经刮了一场大风,把柏梁台上的房顶吹开。因为宫中接连发生了两次灾异事件,有人就据此预言朝廷将发生重大变故。果然,过了不久,就发生了汉武帝时期最大的一次宫中之变,即所谓的“巫蛊之祸”。

“巫蛊之祸”是发生在汉武帝后期的一次重大事变。汉武帝晚年多病,对神仙之术和方术更加迷信,对许多事情也更加敏感。于是就有人抓住机会大搞诬陷,征和元年(前92年),丞相公孙贺被人诬陷,说他用巫术诅咒汉武帝,在驰道上埋设木偶人,诅咒汉武帝早死,结果公孙贺被投进大牢,竟然死在狱中。紧接着第二年就爆发了更大规模的“巫蛊之祸”,汉武帝宠臣江充诬告太子刘据在宫中埋有木偶人,诅咒皇上早死,以便自己早日登基。太子听说这件事后,十分恐惧,因为巳有祇相公孙贺的前车之鉴,他知道皇上最忌讳这样的事,即使浑身是嘴也说不清楚,于是铤而走险,杀死江充和胡巫。汉武帝得知消息,勃然大怒,令祗相刘屈犛率大军追捕太子。太子此时巳是开弓没有冋头箭,便发兵抗拒,与丞相大战五日,双方战死者多达数万。最后,太子刘据兵败自杀。

“巫蛊之祸”发生的原因,可以说上很多条,但最重要的一点,则是汉武帝迷信神仙之术和方术,并且又敏感多疑。可是,当这件事情出现在班固的笔下时,就和桕梁台大火及征和二年(前91年)涿郡铁官铸铁钱时铁屑直飞上天联系在了一起。柏梁台建在未央宫中,柏梁台大火,则预示着宫中将发生重大变故;而涿郡铁屑直飞上天,则和涿郡太守刘屈犛直接被提升为左丞相一事相联系。柏梁台失火与“巫蛊之祸”,原是互不相干的两件事情,二者之间本来没有什么联系。但是,如果用阴阳五行学说来解释,其中的联系就是必然的了。《洪范五行传》中有这样的话:“弃法律,逐功臣,杀太子,以妾为妻,则火不炎上。”所以,班固就把西汉之前所有弃法律、逐功臣、杀太子、以妾为妻的事,都和五行中的火联系起来,视宫中或其他重大火灾为朝廷发生弃法律、逐功臣、杀太子、以妾为妻等非常事件的原因所在。

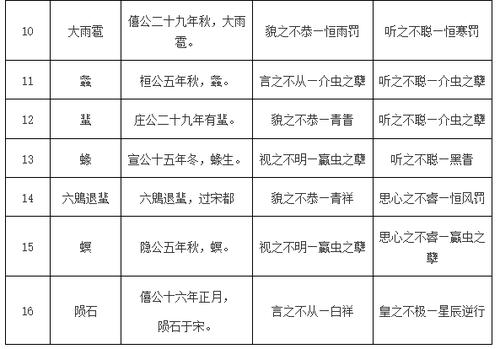

在班固看来,朝廷内部出现的各种异常现象,都与阴阳五行有着千丝万缕的联系。因此,《五行志》中经常引用《洪范五行传》中的论述,例如:“田猎不休、宴饮不敬、作息无序、耽误农耕、阴谋诡计,就会导致树木无法正常生长”;“大兴土木、装饰奢华、荒淫无度、违背伦理纲常,就会使庄稼无法丰收”;“好斗逞强、轻视民众、修筑防御工事、侵犯边疆,就会造成金属制品难以加工”;“忽视宗庙祭祀、怠慢神明、废弃礼仪制度、违背自然规律,就会引起洪水泛滥”。这些都是将五行学说应用于国家治理的具体体现,用以解释军政事务中的异常情况。如今回顾这些观点,显然带有浓厚的封建迷信色彩,无论是牵强附会还是错误归因,都无法成立。但在两汉时期,阴阳五行学说早已深入人心,许多人对此深信不疑。即便到了后来,这种理论仍然具有一定的影响力。像《后汉书》《晋书》《宋书》《南齐书》《隋书》《旧唐书》《新唐书》《旧五代史》《宋史》等正史,均效仿《汉书》的做法,设立《五行志》,按照五行分类整理历代王朝的重大事件或非正常现象。尽管这些记载并无科学依据,记录者本人或许也清楚其中的荒谬之处,但为了迎合传统观念,他们依旧坚持这种分类方式,给读者留下深刻印象。

史学家撰写《五行志》,认同的是“夫帝王者,配德天地,叶契阴阳,发号施令,动关幽显,休咎之征,随感而作”的思想观念(《晋书?五行志》),所以,他们有意识地把各种灾异事变联系在一起,分门别类,系于五行之下。他们不辞辛劳地一件一件记述,一代一代记述,无意中强化了人们这样一种观念:国家、朝廷、社会以及人事的重大变化,都是和阴阳五行相联系的,它们和阴阳五行的关系,如影随形,如响回声,形声在前,影响立见。以此为前提,人们的阴阳五行观念也得到了强化,这就为阴阳五行理论的流行提供了广泛的思想文化基础。阴阳五行理论以及建立其上的阴阳五行术,能够在中国社会长期流传且长盛不衰,史学家起到了术士们所不能起的重要作用。

文章《汉书地理志》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。