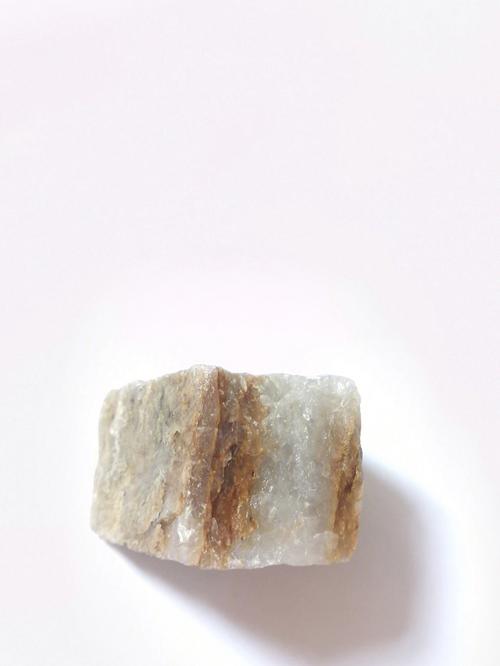

红楼梦的原名叫做《石头记》。

《红楼梦》,是中国古代章回体长篇小说,另一个名字叫做《石头记》,被列为中国古典四大名著之首,是清代作家曹雪芹所写的。

小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以当时富甲一方的贾家公子贾宝玉为视角,描绘了一批举止见识出都堪比巾帼须眉之上的佳人的人生百态。

展现了真正的人性美和悲剧美,可以说是一部从各个角度展现女性美的史诗。

扩展资料:

《红楼梦》初稿于乾隆十五年完成。脂砚斋初评《石头记》应在乾隆十六年以后,史料记载最早的抄本是《脂砚斋重评石头记》。

因附有脂砚斋的评语,故名,红学界称甲戌本乾隆十九年抄本。甲辰本为乾隆四十九年的写本,又称梦觉主人序本。

此本开始题为《红楼梦》,在此以前该书都题为《石头记》,此后《红楼梦》便取代《石头记》成为通行的书名。

曹頫为了把曹家的百年历史准确的记录下来,决定带曹雪芹亲自到曹家真正的祖籍去探访本家族亲。

由于和曹雪芹家同一宗谱的本家族亲已经不在曹玺记忆中的故地居住了,他们已从山东宁海州迁徙到了当时的岫岩、大孤山居住。

因此,曹頫带曹雪芹来到了岫岩他们本家族亲的居住地,找到了他们要见到的曹宗政、曹宗孔哥俩的家人,这是《风月宝鉴》变成《石头记》初始原因。

参考资料来源:百度百科—红楼梦

《红楼梦》最初的书名为《石头记》,另外还有《金陵十二钗》等别称。

红楼梦还是石头记根据甲戌“楔子”记载,这本书共有5个不同名称,最初名为《石头记》,后来空空道人将其改为《情僧录》,不久后,吴玉峰将其命名为《红楼梦》,东鲁孔梅溪则给了它《风月宝鉴》的名字,后来曹雪芹又将其改名为《金陵十二钗》。不久之后,甲戌年间,脂砚斋再次抄阅并重新评价,恢复了旧名《石头记》。面对这5个看似让作者也模棱两可的书名,我们自然无法唤醒曹先生于九泉之下,询问个中究竟。但通过正确解读文本内涵以及在传播过程中读者的认可程度,我们依然可以做出无愧于作品书名的选择。其实,曹雪芹在作品开篇“楔子”中对自己的整体构思已有阐述,即“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”。空空道人领悟的这16字纲领概括了全书思想,并制约了整个情节的发展、高潮和结局。这16字是作者特意打开的一扇窗户,浓缩了他在“大彻大悟”后对人生历程的哲学思考。经历家族由盛转衰的多次重大变故后,曹雪芹对社会和人生有了深刻的理解,为了全面深入地反映他对人生、大千世界乃至宇宙起源的沉痛反思,他为小说构建了一个由“空”、“色”、“情”三个子世界组成的多层次、全方位的立体结构。其中描绘的所有人物、事件和情节都以“空的世界”为起点和归宿;以“色的世界”为基础;以“情的世界”为核心。据此解释,在这个“立体世界”中,“空的世界”位于最高层次,具体包括作品前5回中描述的具有独特意义的3个神话(即“无才补天”、“太虚幻境”以及“木石前盟”),并由此衍生出“色”和“情”这两个子世界。作者在这部分着墨最少,但其内涵最为深厚。“色的世界”处于基础层次,对这一世界的刻画构成了作品的物质内容,也为“情的世界”———大观园中曲折生动的情节奠定了现实基础,具体包括荣、宁二府家族中的日常生活和贾府之外封建末世的社会生活。“情的世界”处于作品的核心位置,是作者重点描写的第三个子世界,它依附于“色的世界”却又超越其上,是“太虚幻境”在人间的再现,是宝玉、黛玉等少男少女们的伊甸园。作者对这一世界的人物和事件的描写凝聚成了全书的核心,也是作品最具艺术魅力的部分。人生始于虚幻而归于虚幻,从而形成了“因空见色”到“自色悟空”的大循环;而小说之所以给古今中外的读者带来持久的魅力,是因为作者浓墨重彩地描绘了人生“由色生情,传情入色”的小循环。至于“空的世界”的玄想,一般读者可能因对人生的感悟不如作者深切,或者缺乏对更高哲学思考的兴趣,而未能充分体会作者表达“空的世界”的用心,以至于发出“都云作者痴,谁解其中味”的感慨。从上述解读中可以看出,作者在整体构思中借用的虽然是佛教术语,但其思想核心体现的是我国老庄道家哲学文化。作者在“经历了一场梦幻后”,作为社会人生的“彻悟者”,认为“色”、“情”世界的一切,包括人生的悲欢离合、兴衰际遇、爱恨情仇都是虚幻的,并由此参透其中的“玄机”:人生从彼岸到此岸,再到彼岸的整个过程恰似一场红楼一梦,最终都指向终极的虚“空”,正如“落了片白茫茫大地真干净”! 这一解读为我们提供了一个很好的视角,如果由此得出“梦”则“空”,“空”则“梦”的结论,应该不会引起太多争议。 再回到这5个书名,逐一审视。作者对这5个书名的归属取舍以及涉及的命名问题,是有意模糊处理还是有所顾虑(原文中确实有一些避嫌之词),或者他自己也无法确定?这些问题已不得而知。脂砚斋选用《石头记》作为题名的同时,评论文字也采用了这个题名。尽管也有使用《红楼梦》、《十二钗》题名的例子,但数量较少,《风月宝鉴》或《情僧录》始终未被采用。真正推动《石头记》向《红楼梦》转变的关键点,是程、高版本的出现。自此,《红楼梦》作为正式书名取代了《石头记》。此后,《红楼梦》一名深入人心,普通读者甚至不知道还有《石头记》的存在。 归根结底,《石头记》和《红楼梦》的含义有很大差异。这不仅因为“《红楼梦》这个名字文雅、神秘,不像《石头记》那样质朴、直接”,更是因为《红楼梦》这个名字契合了贯穿中国传统文化中“人生如梦”的儒道哲学思考。从听天由命、无所作为的“生死存亡、穷达贫富,贤与不肖毁誉,饥渴寒暑,是事之变,命之行也”(《庄子·德充符》),到与整个自然、整个宇宙合而为一的“不知周之梦为蝴蝶欤?蝴蝶之梦为周欤?”庄子通过“心斋”、“坐忘”等方式泯灭物我、同化生死、超越利害、统一寿夭,阐明所谓的梦与醒以及死与生,都可以从精神上得以超越。“红楼梦”这一复合意象指向的正是这种归宿。从诗人对“梦”的依赖和表述———“梦后楼台高锁”,“觉来知是梦”,“来去春梦几多时”,“十年一觉扬州梦”,“往事已成空,还如一梦中”,“梦里不知身是客”,“神女生涯原是梦”,“事如春梦了无痕”,“古今如梦,何曾梦觉?”,“世事一场大梦,人生几度秋凉”,“万事到头都是梦”,“犹恐相逢是梦中”,“世事短如春梦”,“沉思前事,似梦里”,“自古英雄都是梦”,“百岁光阴一梦蝶”,“好梦由来最易醒”等等与小说空、色、情这些主题架构的契合中,不难看出,“梦”在语言和文化上的所指和能指,远非类似把玩的“石头”所能比拟。

《水浒传》最初名为《江湖豪客传》、《石头记》是曹雪芹创作《红楼梦》时使用的原名。

《红楼梦》是中国古代一部长篇小说,完成于清朝乾隆帝中期(甲戌,1754年),书中提到的书名还包括《石头记》、《情僧录》、《风月宝鉴》、《金陵十二钗》等,清乾隆帝四十九年甲辰(1784年)梦觉主人序本正式题为《红楼梦》,在此之前,此书通常被称为《石头记》。此后,《红楼梦》逐渐取代《石头记》成为通行的书名。《红楼梦》曾被评价为中国最具文学成就的古典小说及章回小说的巅峰之作,被誉为“中国四大名著”之首。在现代,产生了以研究《红楼梦》为主题的学科“红学”。

文章《石头先生是谁》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。