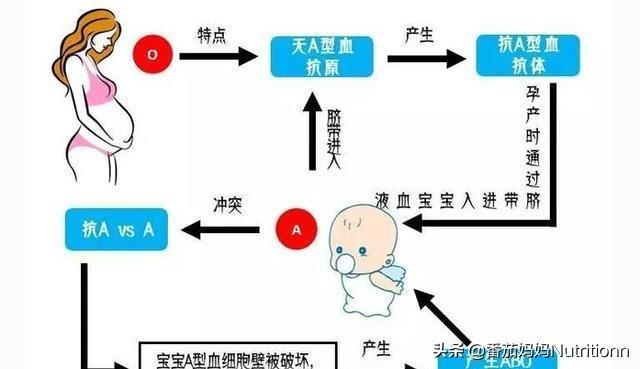

疾病概述: 新生儿溶血病,即母子血型不兼容引起的溶血性疾病,是新生儿病理性黄疸最常见的诱因,也是导致新生儿胆红素升高的主要原因。目前发现26种血型系统,包含160种血型抗原,在我国以ABO血型不合溶血病最为常见,而Rh血型不合溶血病相对较少,但其临床表现更为严重。MN溶血病则极为罕见。例如:上海1959年至1977年的18年间共检测到835例新生儿溶血病,其中ABO溶血病712例(占比85.3%),Rh溶血病122例(占比14.6%),MN溶血病仅1例(占比0.1%)。 发病机制: 新生儿溶血病源于胎儿红细胞携带从父亲遗传的、而母亲红细胞缺乏的抗原。这些红细胞抗原进入母体后,会激发母体产生相应的血型抗体,其中IgG类抗体可通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞上的抗原发生免疫反应,导致胎儿红细胞破裂,引发新生儿溶血病。 临床表现: 本病因溶血程度不同而表现出显著差异。 1、胎儿水肿:由严重溶血引起,少数情况下可导致死胎,存活婴儿会出现全身水肿、皮肤苍白、胸腹腔积液,并伴有心力衰竭的症状,如心率加快、心音低沉、呼吸困难等,这种情况多见于Rh溶血病患儿,ABO溶血病较少见。 2、黄疸:最为常见,多数患儿在出生后24小时内出现黄疸,尤其是Rh溶血病患儿,通常在出生后6至12小时内显现,48小时内迅速加重。 3、贫血:轻微贫血不易察觉,重度贫血可能引发心力衰竭。ABO溶血病早期血红蛋白水平一般高于120g/L,而Rh溶血病患儿出生后48小时内血红蛋白水平常降至120g/L以下,部分Rh溶血病患儿及少数ABO溶血病患儿在出生后3至6周可能出现迟发性贫血。 4、肝脾肿大:在大量溶血时发生,由骨髓外造血增加引起,Rh溶血病患儿更常见。 5、全身表现:重度溶血可能导致精神萎靡、嗜睡、食欲不振、少哭等症状。 诊断: 一、产前诊断:对曾经经历不明原因死胎、流产或分娩重度黄疸儿的孕妇应进行产前检查。 1、血型与血型抗体检测:先检查孕妇血型,再检查配偶血型。若夫妻间Rh血型不兼容或可能存在ABO血型不合溶血风险,则需检测孕妇血型抗体,必要时还需进行特异性抗体检测。如连续检查发现抗体效价明显升高,表明胎儿可能受累;如妊娠后期抗体效价明显下降,则提示胎儿已发生严重溶血。 2、羊水检测:通过测量羊水胆红素水平评估胎儿溶血程度。 3、B超检查:判断胎儿是否出现水肿。 二、出生后诊断: 1、新生儿溶血检查:包括外周红细胞减少、血红蛋白下降、网织红细胞及有核红细胞增多、血清胆红素升高,其中以未结合胆红素为主。 2、新生儿血型与血型抗体检测:A、新生儿血型检查;B、新生儿血型抗体检测;C、新生儿红细胞致敏检测。 3、检查母亲血清中是否存在抗体:具有参考价值。 辅助检查: 血清胆红素浓度每日上升超过85μmol/L(5mg/dl);Rh溶血病早期每小时超过8.5μmol/L(0.5mg/dl)。足月儿血清胆红素>205μmol/L(12mg/dl),早产儿>257μmol/L(15mg/dl);结合胆红素过高,超过26~34μmol/L(1.5~2.0mg/dl)。 治疗: 基本原则为纠正贫血、预防心力衰竭、降低血清胆红素水平、避免胆红素脑病的发生。 一、光疗:未结合胆红素在光照作用下转变为水溶性异构体,经胆汁和尿液排出体外,从而降低血清胆红素水平。治疗期间,婴儿需用黑布遮眼,除尿布外全身裸露接受持续光照1至2天,少数情况可延长至3至4天,疗效显著。 二、换血疗法:目标在于 1、替换新生儿体内致敏红细胞及抗体,阻止溶血进一步发展; 2、降低血清胆红素水平,防止胆红素脑病; 3、纠正贫血,预防心力衰竭。 三、其他疗法:补充白蛋白、纠正酸中毒可减少血中游离未结合胆红素含量,降低胆红素脑病发生风险。 四、纠正贫血,如贫血严重需输血治疗时,初始阶段应少量输血,确认输血后未加重溶血后再按需输入更多血液。

文章《新生儿溶血好治疗吗》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。