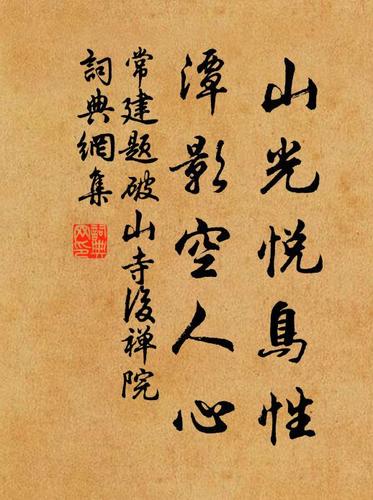

解读百家姓窦姓。整理窦大夫祠楹联大全:山光悦鸟性,潭影空人心。窦姓出处有五种说法,一说出自姒姓,为夏帝少康之后,以地名为氏;一说出自古代氐族姓氏有窦氏,分布在今陕西、甘肃、四川一带。

窦大夫祠位于太原市西北约20公里处的上兰村,坐北朝南,背靠二龙山,西临汾河水,东边是华北工学院,景色秀丽。窦大夫名仇,字鸣犊,春秋末期晋国的大夫,其封地在今太原北郊河东和阳曲黄寨一带。为官期间做过开渠利民的事业,深得民众拥戴。在晋国内外名望很高,但因与晋国卿赵简子政见不同而被杀。孔子在周游列国时曾慕名驱车来访,但刚走到黄河边上将人晋国时,被窦大夫的亲丁拦住。孔子听说窦大夫被杀,十分气愤,便“临河而返”不入晋。至今晋城市南40公里仍有一村名拦车镇,镇北有孔子回车庙。窦大夫死后,当地百姓为铭记他凿泉修渠之功,建祠世代祭祀。

窦祠的创建年代不详,最晚当在唐代之前。宋元丰八年(公元1085年)汾河大涨,祠院被淹,遂北移重建。此后“邦人祈求,屡获感应。”因此,宋大观元年(公元1107年)宋徽宗追封窦华为英济侯,“英济之名,盖取生而英灵死而济物故也”故窦祠也叫英济祠。窦祠重建后,历代均有修葺。主要建筑正殿、献亭、山门殿都是元代至正三年(公元1343年)重建。

山门殿“明三暗五”,内墙两侧各嵌有两个琉璃团龙,皆为元代遗存。殿内原有红白两匹骏马雕塑,相传为二郎的坐骑。门殿两侧的钟鼓楼,西边的钟楼并无特殊之处,而东边的鼓楼则以石柱支撑,被称为“鼓楼石柱”,令人称奇。步入祠院,首先映入眼帘的是献亭,占地面积超过130平方米,四根主柱直径达0.8米,将亭顶稳固托起。献亭造型雄伟,飞檐翘角,仿佛大鹏展翅,令人赞叹不已的是其藻井,全部由木块与木条相互咬合搭建而成,未使用一颗钉子,且结构疏朗,造型精致,呈现八卦图案,堪称难得的艺术珍品。献亭用于摆放祭祀用品,更引人注目的是窦祠的献亭与主殿两座建筑融为一体,这种布局在其他祠堂中较为少见。大殿“明三暗五”,宽度超过20米,高度约15米,供奉着一尊窦大夫坐像,旁边空间开阔,据说是为龙王预留的祭台,民众祈雨时会将龙王请入大殿祭拜。在窦大夫像左侧有一株碗口粗的梧桐树枯干,表面光滑如镜,如同涂漆一般,传说这是因为游客礼拜后习惯触摸树干以祈求祛除疾病,久而久之,梧桐树被磨得熠熠生辉。这也是窦祠八景之一,名为“神龛梧桐”。

窦祠虽然规模不大,但周围景观较为集中,院东墙外有观音阁、宝宁寺,再往东有赵戴文公馆遗址。祠西即是太原八大胜景之一的“烈石寒泉”。汾河转弯处的烈石口石壁高达数十丈,气势雄伟,冰凉彻骨的寒泉从山下涌出,淙淙有声。只可惜今天烈石依旧,寒泉不再,我们只能望着泉亭下宋徽宗所题“灵泉”二字和早巳干涸的三角形泉面,遥想当年那泉清池碧的美景了。

山光悦鸟性;

潭影空人心,

——佚名题窦大夫祠寒泉

太行峰巅,孔圣为谁留辙迹;

烈石山下,晋贤遗泽及苍山。

——沈荣昌题窦大夫祠献殿

窦大夫祠献殿原悬有三大名匠匾额,分别为“泽被苍生”、“灵济汾源”、“仁周三晋”,现已不存。如今所挂的这副楹联是清乾隆年间凤台令沈荣昌所拟,联语工整妥贴,令人回味。1959年郭沫若参观窦大夫祠时,曾题词一首,其中头两句“孔子回车处,驱车我却来”,与此联上联同出一典。

文章《窦垿岳阳楼对联》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。