本文以楚簡《筮法》卦例之“一”表示數字“七”等爲基礎,深入地探討了《周易》卦爻畫的構成及其來源問題。易卦可分爲本卦和用卦兩類,從用卦來看,“數位卦”的概念是完全可以成立的;不過在經文中,易卦是以本卦的形態書寫出來的。本卦及數字卦(用卦)都源自揲蓍法,五十五數揲蓍法决定了易卦爻畫以六、一(七)爲本體,商周易卦、楚簡《别卦》和秦簡《歸藏》即是;五十數揲蓍法决定了易卦爻畫以一(七)、八爲本體,這見於楚簡本、帛書本和漢簡本《周易》。單就《周易》來説,其卦爻畫也經歷了一次重大變革,爻體從六、一(七)轉變爲一(七)、八;而出土及今本《周易》的陰陽爻畫即由此一(七)、八抽象化和觀念化而來。楚簡《别卦》、秦簡《歸藏》和出土、今本《周易》的卦爻畫均爲陰陽性質;而在此之前,卦爻畫置身於天地意識中,經爻一(七)、六可稱爲天爻和地爻。

一、張政烺的相關研究與本文問題的提出

第三,既然張先生的集中説(即筮數三向一,二、四向六的集中)本爲臆測,那麽其所謂陰陽爻畫由數字一、六演變而來的觀點,也就變得令人難以置信了。使人感到更爲不安的是張先生對於《周易》爻題九、六與爻畫一、∧之關係的理解,特别是他將爻畫“一”讀作九;而在筆者看來,爻題九、六的設置,乃是爲了指示爻性的剛柔和陰陽,而不是爲了説明爻畫“一”應當直接讀作九,“∧”應當直接讀作六。而爲了論證易卦陰陽爻畫出自一、六(書寫形狀)的觀點,張先生面對帛書本的陰爻畫作“”,竟然頗爲大膽地認爲它是由“∧”從中間落筆斷開、一分爲二的結果;後來他知道阜陽漢簡陰爻作“八”字形,依然如此作解釋,【16】這就有點固執己見,十分生硬地塗改材料了!實際上,不但帛書本、阜陽漢簡《周易》陰爻畫作“八”字形,而且上博楚竹書《周易》亦作“八”字形,在上下約一百五十年的時間裏都保持了其一貫性。不但如此,而且清華簡《筮法》更有驚人的發現,卦例中的經爻(爻體)“”其實不是表示數位“一”,而是表示數字“七”!或者説,《筮法》簡的爻畫“一”其實表示數字“七”(引證見後)。依此推論,如果出土易卦中的所謂數字“一”均表示“七”的話,那麽我們就必須最大限度地拋棄張先生的相關論斷,而重新思考易卦陰陽爻畫的構成及其來源問題。順便指出,李學勤先生曾根據有無數位“七”的出現,將商周的揲蓍法分爲甲、乙兩類,【17】并受到學者們的大力肯定,現在看來這種劃分也存在很大的疑問。

總之,張政烺先生提出了數字卦的概念,并思考了《周易》陰陽爻畫的來源問題,雖然他的研究極富啓示意義,但是由於資料的不足和誤用,及在方法論上的考慮不周,導致他對與筮數及其與爻形之關係的認識存在着嚴重或根本性的錯誤。筮數本源於筮法,具體與揲蓍法密切相關。如果清華簡《筮法》所謂數字“一”表示“七”的説法可以成立的話,那麽《筮法》簡本身的經爻就是由六、七兩個數位構成的,而《周易》陰陽爻畫則是由七、八這兩個數位構成的,衹不過後來它們作了觀念上的轉化而已。簡言之,鑒於目前數字卦問題疑竇叢生及楚簡《筮法》等提供的新材料,早期易卦爻畫的性質及其來源問題,仍是今天需要着力加以追問和探討的。

有必要指出,從後人的數字觀念來看,所有的筮數不是奇數就是偶數,而在先秦它們稱爲天數和地數。《繫辭傳》曰:“天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十。”一、三、五、七、九屬天,二、四、六、八、十屬地。將十個基本數字歸約爲天數(奇數)和地數(偶數),這種觀念在殷周時期已得到了運用。這意味着出土筮卦各爻在性質上可以被歸納爲奇數爻和偶數爻,按照《繫辭傳》的説法,即所謂天爻和地爻。不過在觀念上的歸納和分類,并不等於卦爻畫的實際標記法。天爻(奇數爻)和地爻(偶數爻)是如何具體表示出來的?這是三易文本及其筮法必須考慮的問題。

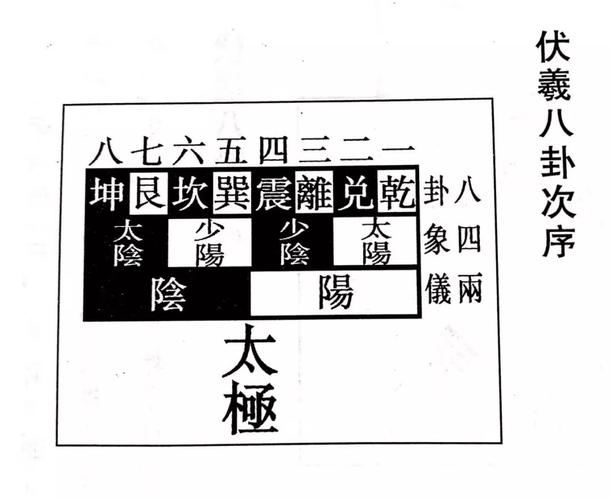

綜上所述,出土《周易》的卦爻畫均爲陰陽性質。就其構成形狀來看,陰陽爻畫源於數位一(七)、八,七、八在四象中爲少陽、少陰之數。戰國中期以來的《周易》卦爻畫和爻題,均由四象構成,而與大衍之數的揲蓍法直接相關。從邏輯上來看,七、八、九、六應當存在一個未曾被陰陽化的階段,時間當在戰國早期或更早以前。不過,按照數分天地(奇偶)的觀念,四象本身也置身於天地觀念之中。與《周易》相對,楚簡《别卦》《筮法》、秦簡《歸藏》及其他出土卜筮祭禱材料上的易卦,很可能與天地之數的揲蓍法緊密相關,其爻畫要麽僅由六、一(七)兩數構成,要麽以此二數爲主幹。而且,《别卦》、秦簡《歸藏》及《筮法》三位卦的爻畫應當已被陰陽化了,當然它們同樣也經歷了一個未曾被陰陽化而屬於所謂天爻地爻的階段。而在卦爻畫被陰陽化之後,“天地”仍然寓意在陰陽觀念之中。總之,三易文本(在“經文”意義上説)的卦爻畫在性質上經歷了天地化(天爻地爻,奇偶數爻)和陰陽化(陰陽爻)兩大階段。此外,由於長安西仁村《周易》筮卦的發現,我們因此確切地知道《周易》也曾經歷了一個以六、一(七)兩數爲卦爻本體的階段。在性質上,西仁村《周易》筮卦可以歸結爲天地爻畫。

三、從出土材料看《周易》卦爻畫的來源

(一)楚簡《筮法》卦例與爻畫“一”表示爻數“七”

秦簡《歸藏》諸卦的陽爻作“”形,陰爻作“”形,【26】而它們真的是由筮數“一”、“六”演變來的嗎?我們看到,在甲金文和戰國竹簡筮卦中,“一”、“六”二數不僅出現的頻次最高,而且在形體上也與秦簡《歸藏》爻畫非常近似。而楚簡《筮法》的卦例可分爲兩類,一類由一、四、五、六、八、九這六個數位組成,一類則僅由(一)、(六)組成,其中三位卦無一例外皆由後兩種爻畫(數)構成。更爲重要的是,清華簡《别卦》是由八卦相重得來的,其六位卦亦純由(一)、(六)構成。這三點似乎證明了,不但《歸藏》,而且楚簡《别卦》及《筮法》的三位卦都是由“一”、“六”二數構成的。【27】從戰國中期及之後的思想背景來看,它們應當已被陰陽化了,即它們已是陰陽爻畫卦。由此,不僅可以肯定出土《周易》文本是陰陽爻畫卦,而且這些卦爻畫是由所謂“一”(“”)、“八”(“”,“”)二數構成的。不過,這一論斷不僅需要爻形與數位之相似性的證明,而且更需要從理論上證明爲何楚簡《别卦》、秦簡《歸藏》的陰陽爻畫是由“一”、“六”二數,而出土《周易》則是由“一”、“八”二數構成的。在筆者看來,後者與揲蓍法直接相關。清華簡《筮法》的發現,爲我們探討爻畫與筮數的關係提供了難得的契機,這就是爻畫“一”在《筮法》卦例中竟然表示數字“七”!

在此,韓自强猜測陽爻畫“”直接是由數字“七”變化而來的。當然,他的這一洞見迄今并未引起學界的關注。儘管韓氏“把卦畫的一視爲七”,在今天看來這是頗有價值的,但是必需指出,他的論證是無力的,難以證明其結論。在天星觀楚簡筮卦中,一、六兩數出現的次數最多,而八僅出現了1次。【33】由此可知,天星觀楚簡筮卦并非出自大衍筮法。用大衍之數的揲筮法來闡明天星觀簡卦畫的來源,這本身即是一個錯誤。另外,由《乾鑿度》“一變而爲七,七變而爲九”二句,也是不能推導出“七也可以變爲一”一語的。真正能夠證明出土易卦之爻畫“一”表示數字“七”的可靠資料,目前僅見於清華簡《筮法》篇。在《筮法》中,所有卦例的“一”皆表示數字“七”,并有確鑿的證據支持這一結論。由此推斷《周易》的陽爻畫“”來源於數字“一(七)”,這纔是有根據的了。

同時,數字卦之“七”字若要以“一”來表示,這還需要满足一個條件,即要麽“一”、“七”在爻義上完全無别,可以等值,要麽相應的揲蓍法不可能産生出筮數“一”來。從上舉《筮法·戰》《地支與爻》二例及將《地支與爻》《爻象》二節結合起來看,前一種情况實際上是不存在的,在《筮法》卦例中根本不存在出現數字“一”的可能性。《筮法·爻象》一節衹説及八、九、五、四這四數的爻象,而没有提及其他數字。而既然《筮法》卦例中的“一”都表示數字“七”,那麽這些卦例可以肯定就衹能是由四、五、六、七、八、九,而不是由一、四、五、六、八、九這六個數位組成的。其中六、七當爲經爻,爲卦畫之本體,它們是楚簡《别卦》和秦簡《歸藏》陰陽爻畫(六)、(七)的數字來源。

再從筮法(揲蓍法)來論證易卦的爻畫“”是以“一”表示數字“七”。據今本《繫辭上》,大概先秦易學以兩種揲蓍法爲主導,一種爲大衍之數的揲蓍法,另一種爲天地之數的揲蓍法。過去,大家一般認爲《繫辭傳》衹講了一種揲蓍法,即大衍之數的揲蓍法。現在,依據楚簡《筮法》,程浩又擬定出另外一種揲蓍法(引證見後)。筆者根據今本《繫辭傳》,將其稱爲天地之數的揲蓍法。這兩種揲蓍法有繁簡之别,大衍筮法實際上是對天地筮法的减省,不過二者的揲蓍方法和成卦思路是相同的。二者的區别,最後落實在三變、五變後之餘數再除以四,其所得之商數不同上:大衍筮法得七、八、九、六之數,《繫辭上》稱之爲“四象”;天地筮法得四、五、六、七、八、九之數,筆者稱之爲“六象”。從道理上來講,既然九、六用作爻題來使用,那麽同爲四象且被看作卦爻畫之本體的七、八兩數也就應當已體現在《周易》文本中。而如果將《周易》陽爻畫“”(一)理解爲表示數字“七”,乃“七”字之省書(衹用於易卦),那麽四象在經文中就得到了妥善的安排。而出土《周易》陰爻畫作“”或“”,爲“八”字形,正可以爲證明。而在楚簡《筮法》中,六、一爲卦爻畫之本體,四、五、八、九爲用爻,《爻象》一節僅列後四爻之象,從揲蓍法來看,必需將爻畫“一”理解爲表示數字“七”,纔能夠解釋《筮法》卦例中的數位現象。【35】進一步,楚簡《别卦》純由六、一兩數構成,其“一”就更應當表示數字“七”了。六、七抽象化,“七”進而省變爲“一”,至戰國中期,它們随着陰陽觀念的流行而被當作陰陽爻符號來看待了。

出土《周易》的陰陽爻畫源於數字一(七)、八,而楚簡《别卦》、秦簡《歸藏》源於數字一(七)、六。除了二者在書寫形狀上的高度相似之外,對於易卦陰陽爻畫的來源問題還必需提供相應的理論依據,即它們的筮法(揲蓍法)來源問題。

进一步探讨天地之数的占卜方法与清华简《筮法》《别卦》、秦简《归藏》卦爻画之间的联系。楚简《筮法》记载的卦画有两种形式,一种是三位卦,另一种是六位卦。三位卦的所有爻画均由六、一(七)两个数字组成,这是八卦常见的表现方式。六位卦可分为两类,一类的爻画由四、五、六、一(七)、八、九等数字混合构成,另一类则完全由六、一(七)两个数字组成。由于六位卦处于四位占卜法体系内,所以单纯由六、七两数组成的六位卦例不能被视为普通形式(别卦)。清华简中真正具备普遍表现形式的六位卦仅见于《别卦》篇。关于《别卦》的性质,既可视为阐述卦序的文献,也可与《筮法》结合解读。从后者角度看,《别卦》所载六十四卦隐藏在占卜实例背后,具有典型的卦象结构:《别卦》的六十四卦为主体,而《筮法》的实例为应用。同样,《归藏》秦简也是由六、一(七)两爻构成,其卦象同样遵循常规模式。为何楚简《别卦》和秦简《归藏》都采用六、一(七)两个数字作为爻体,作为卦象的基本表达呢?可以从两方面解释:一方面,统计显示这两个数字在商周至战国时期的出土占卜记录中出现频率最高,远远超过其他数字;另一方面,从占卜技术来看,这是由天地之数的占卜规则决定的。程浩对《筮法》揲蓍法的研究成果,笔者表示认同。据《易·系辞传》,天地之数为五十有五,经过五次变化后取余数再除以四,即可得到四、五、六、七、八、九这六个数字。其中,六、七出现概率最高,适合作为基本爻画,象征天爻和地爻;而四、五、八、九出现概率较低,只能作为辅助爻或变爻看待。清华简《筮法·爻象》章节似乎正是如此处理的。这套天地之数的占卜方法适用于秦简《归藏》、战国卜筮祭祷简占卜卦例,甚至出土的殷周易卦(假设其中“一”均指代数字“七”)。大约在战国中期,作为基础爻的六、一(七)两数受到阴阳观念的重大影响,逐渐阴阳化。楚简《别卦》和秦简《归藏》(还包括《筮法》的三位卦)已经属于所谓阴阳爻画卦。

《筮法》簡的爻數“一”表示數位“七”,完全可以應用於《周易》系統。楚簡本、帛書本和漢簡本的陽爻畫均作“”;陰爻畫,楚簡本、漢簡本作“”,帛書本作“”,均爲“八”字形。長期以來,學界普遍認爲爻畫“”即由數字“一”抽象化、陰陽化而來,致使對於整個爻畫的來源陷入了困境和誤區之中,這個誤區就是對於陽爻畫“”之數字來源的錯認,這個困境就是數字錯認之後導致無法由揲蓍法(大衍筮法)説明其來源。現在,由於“”(或“一”)在易卦爻畫中表示數字“七”的發現,使得《周易》卦爻畫之來源的問題變得豁然開朗,且對其回答充满了實證性。在出土三本《周易》中,“”(或“一”)可以看作數位“七”的省形,而陰陽爻畫就是由七、八兩數構成的,它們來源於由大衍筮法産生的四象數,另外兩個數位——九、六則被安排爲爻題,在經文中使用。這是一種十分精緻且必要的文本構造和安排,但直至今天這一秘密纔得以徹底破解。與戰國《周易》相對的是,西周至春秋時期的《周易》卦爻畫更接近於所謂數字卦,從長安西仁村陶拍所載易卦來看,其時的卦爻畫是以六、一(七)爲主體的,這説明《周易》卦爻畫的構成及其來源可分爲兩個大的階段,在戰國早中期經歷了一次大的變革。

總之,易卦可分爲本卦和用卦,本卦指在三易經文中,以經爻表現兩種爻畫之一般形式的卦畫;而用卦即筮卦,是以揲蓍法在具體占筮過程中演算出來的卦畫。從“用卦”來看,“數位卦”的概念可以成立,有其單獨命名的意義。所有筮卦(包括所謂卦例)均可稱爲數位卦,不過它們畢竟是本卦的當下應用,因此不存在完全獨立意義上的所謂數字卦。即使在殷周時期,數字卦(用卦)也與其本卦相爲表裏;而即使在今本《周易》系統中,也存在所謂數位卦,這即是具體的占卦用卦。在先秦,五十五數的揲蓍法和五十數的揲蓍法占住了主導地位,前者可稱爲天地筮法(天地之數的揲蓍法),後者則稱爲大衍筮法(大衍之數的揲蓍法)。這兩種揲蓍法的不同,就决定了易卦爻畫的構成及其來源的不同。前一系的卦爻畫以六、一(七)爲爻體,這見於商周易卦、楚簡《别卦》和秦簡《歸藏》等;後一系的卦爻畫以一(七)、八爲爻體,這見於楚簡本、帛書本和漢簡本《周易》。其中,清華簡《筮法》以“一”表示數字“七”,對於相關問題的解决起着關鍵作用。單就《周易》來説,大衍筮法是對於天地筮法的簡化,而由於揲蓍法的變革(簡化),遂導致其卦爻畫的構成及其來源相應地發生了改變:在西周至春秋時期,以六、一(七)爲爻體;在戰國時期則以一(七)、八爲爻體,出土諸本及今本陰陽爻畫即由其抽象化和觀念化而來。雖然從現象來看,所有的筮卦都可以概稱爲數位卦,但是在筮卦背後都有其本卦(本體),本卦分爲純由六、一(七)和純由另一(七)、八構成的兩系,并體現在經文卦畫的書寫上。後一系在戰國中期陰陽觀念化之後被命名爲陰陽爻畫;至於前者,筆者根據天數地數的分類法,而認爲它們已具有天地性質。而無論命名爲陰陽爻畫還是天地爻畫,都説明它們置身於宇宙論意識之中。一言以蔽之,《周易》在先秦經歷了從五十五數揲蓍法到五十數揲蓍法,從爻體六、一(七)到一(七)、八,從天地性質到陰陽性質的巨大轉變。

注釋:

文章《水天需卦明珠出土解释》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。